您现在的位置:三秦游网>>景点介绍>>正文

彬县花果山 明岨山 花果山石堡

2009-6-25 14:24:05 来源:彬县公众信息网 点击:

次 进入论坛

游遍西安,出行必备!《2012陕西年票》加《忒色西安》共计:105元

【点这里淘宝购买】

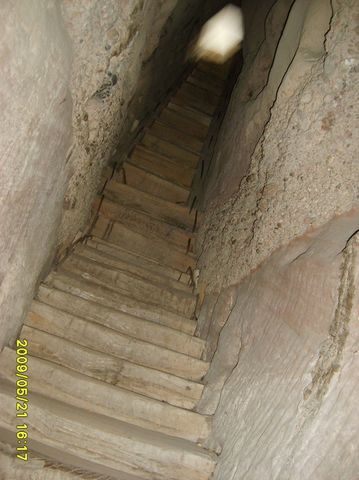

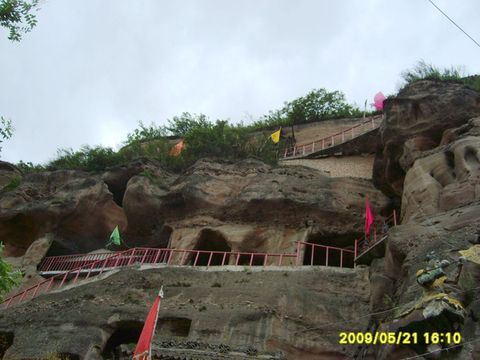

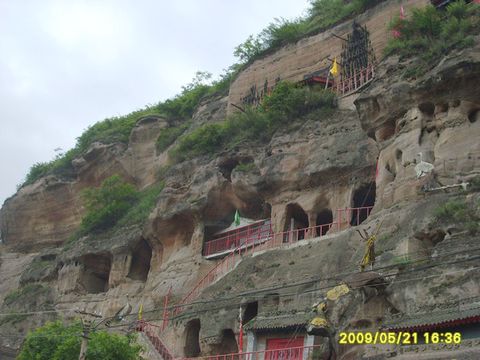

彬县花果山位于彬县县城西五公里的水帘村,古称明岨山,又叫花果山石堡,西侧有水帘河流过。南北朝时期,佛教沿丝绸之路传入中国,在这里留下佛像石窟群,号称“九曲十八洞”。唐玄藏西天取经时曾途经这里,后人依附“西游”故事,称此地为孙悟空故乡。并在此塑西游人物,传西游故事。为庆祝太平,以祈有年,明隆庆元年花果山上又凿就了灯山石窟;每年元霄节,当地群众都要点燃露天石窟的上千盏清油灯,连明三天,以求风调雨顺,五谷丰登。灯山石窟共有三千余灯头大的石窝,其中可盛清油一碗,夜晚加捻点燃,犹若连珠,形肖飞阁,依次构成寺院、雷峰塔、北斗七星、轿顶、牌楼等图案。

彬县是丝绸之路中的重镇,也是长安和陇南之间战争必争之地。南北朝160余年战乱中的五胡乱华时期,百姓为避兵祸在明岨山上开凿了许多石洞即九曲十八洞,后称水帘石堡。九曲十八洞中最大的是大圣洞。唐贞观年间鄂国公尉迟敬德监修大佛寺时,同时也修了花果山,把原有石洞重新修凿,使石洞之间互通。百姓为庆祝太平盛世,又在石山上凿成了大10-15厘米的石窝1700余个,在元宵节之夜点燃放置在石窝里的油灯,张灯结彩,以求风调雨顺,五谷丰登,岁岁平安,合家安康。1700个油灯点燃后,花果山便成为灯山。观灯看戏,怡情赏月。

邠州古道又是唐僧取经必经之地,孙悟空的传说更为流行,《西游记》一书出在明朝,明朝时期将明岨山改为花果山。崖壁上有“花果山水帘洞”和“隆庆元年创造”即是明穆宗元年。明穆宗和明神宗两次对花果山进行过重修,共修了九妖十八洞,雕塑了齐天大圣孙悟空像、药王孙思邈像、三只眼的灵官菩萨和灯光菩萨等造像。花果山水帘洞是花果山主洞,洞内有孙悟空的塑像,两侧凿有轿子、宝塔、牌楼、北斗星等许多小洞穴。“凿山为连珠小窍,形肖飞阁,居民元宵张灯,以祈有年。”正月十三~十六,上山焚香叩头者络绎不绝,纷纷为小洞穴添油压灯芯,千盏灯光交相辉映,奇丽壮观,站在泾河北面河滩遥望此时的花果山,山上和泾水中,浑然一色,美不胜收。

明《直隶彬州志》载:“南北朝时,土人凿以避兵”。唐贞观年间,百姓于崖面石壁上开凿连珠小窍1700余穴。每至元宵节期间,燃灯穴内,灯如连珠,依次构成寺院、雷峰塔、北斗七星、轿顶、牌楼等五种图案。燃灯之夜,火轮烟熠,吐珠弄月,蔚为壮观,天下独绝。

每年正月十三——十六举办以点灯山、放烟花并祭祀孙悟空为主要内容的灯山庙会。八月十五则为昼间庙会。水帘洞庙会曾在“文革”中停过,1980年恢复点灯山,1994年修庙塑像,并恢复祭祀孙大圣活动。每年农历正月十三,点灯人上山搭好点灯架,放上瓷灯碗,压上新灯捻,添上菜籽油,当晚点亮十二盏正灯和通往“九曲十八洞”的各盏路灯,十四日晚,再扩点“轿顶”和“北斗七星”。十五日晚,点灯仪式达到高潮,花果山上灯火通明,百里可见,灯光交相辉映、焰光熠熠,千穴流金,壮观至极。现在,这一活动已成为当地群众庆贺岁顺年丰、祥和安乐的主要方式。

编辑:秦人

发表/查看评论 共

条

相关链接

- ·彬县金白骥镇遗址

- ·彬县唐——清邠州城遗址

- ·彬县秦汉祁家崖古城遗址

- ·彬县商代古公城遗址

- ·彬县清·王吉相墓

- ·彬县阎本墓

- ·彬县北魏·刘伏猥墓

- ·彬县公孙贺墓

- ·彬县姜嫄墓(娘娘坟)

- ·彬县水北关帝庙戏楼

- ·彬县大佛寺关帝庙

- ·彬县邠州城隍庙

- ·彬县大佛寺

- ·彬县大佛窟及两侧窟群

- ·彬县大佛寺护楼

- ·彬县大佛寺题刻

- ·彬县文化遗址

- ·彬县城镇石堡遗址

- ·彬县历代名人墓

- ·彬县烈士墓

![耀州雪花糖(渣子糖)[图]](http://www.sanqinyou.com/uploadfiles/2009-11-09/20091109_154703_555.jpg)